こんにちは、Tです。

買い物に行ったら100均の造花のクオリティが高くて釘付けになっている私の図です。

さて前回ごりっごりに遊んでいる様子をお届けしましたが

こんな私はどこから勉強時間を捻出しているのでしょうか?笑

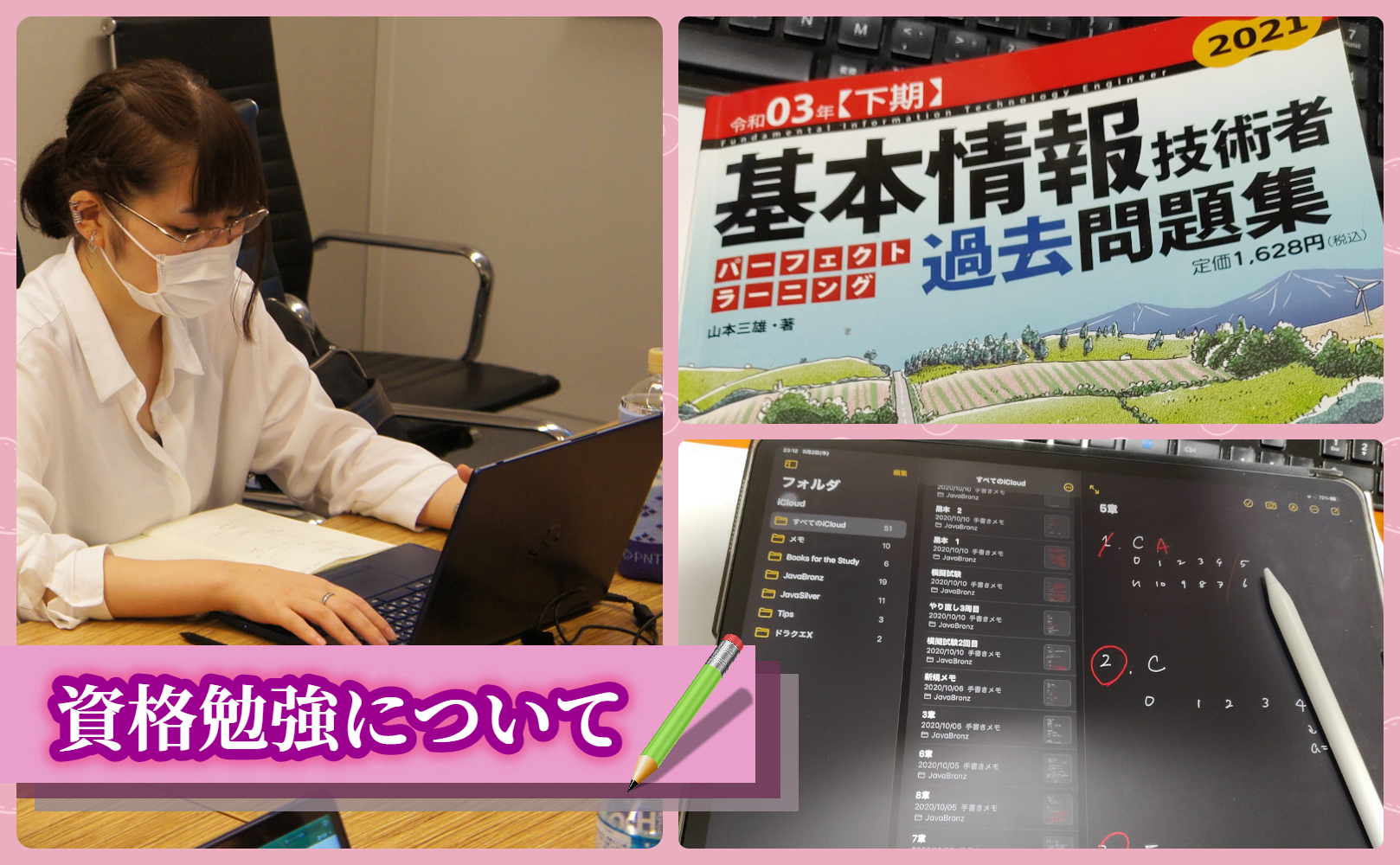

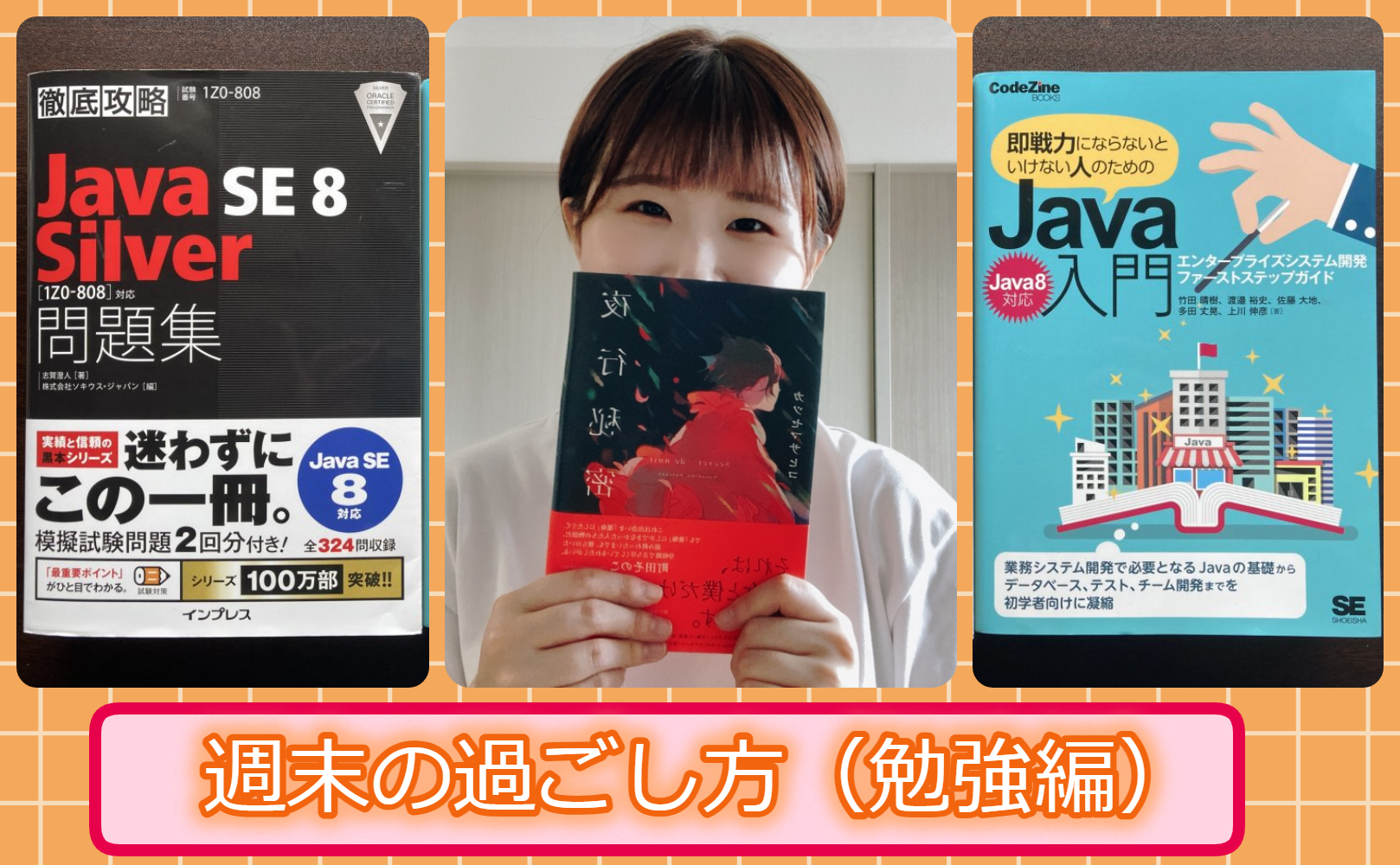

今回は資格勉強の様子をご紹介していきます。

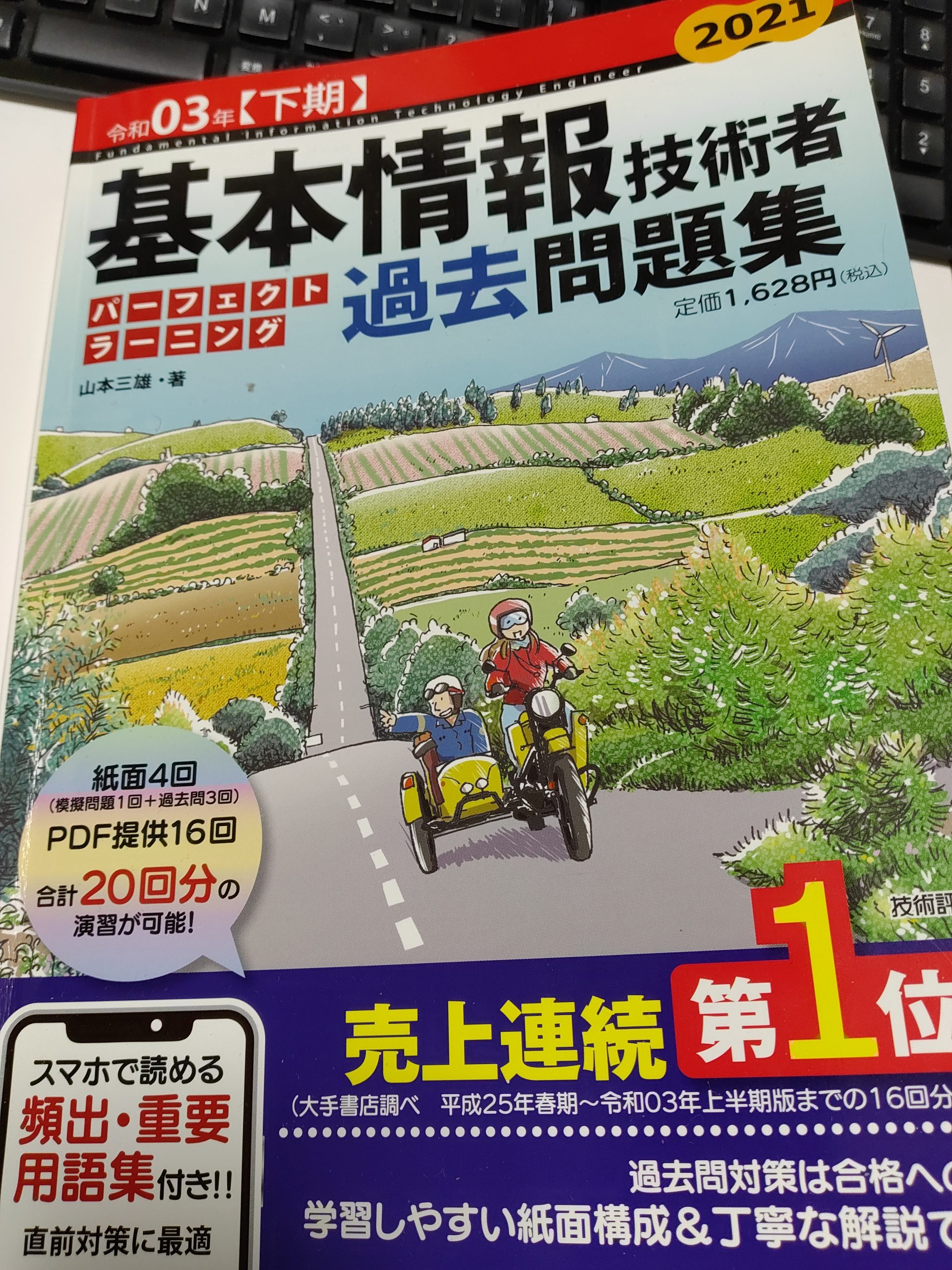

■基本情報技術者試験を受けます。

4月にも目標として挙げていましたが

私は現在「基本情報技術者」の資格取得を目指して勉強しています。

■勉強の工夫

出題範囲、傾向、など情報収集をしっかりとして、

そして過去問を繰り返し解く… なんてところはもう定石だと思います。

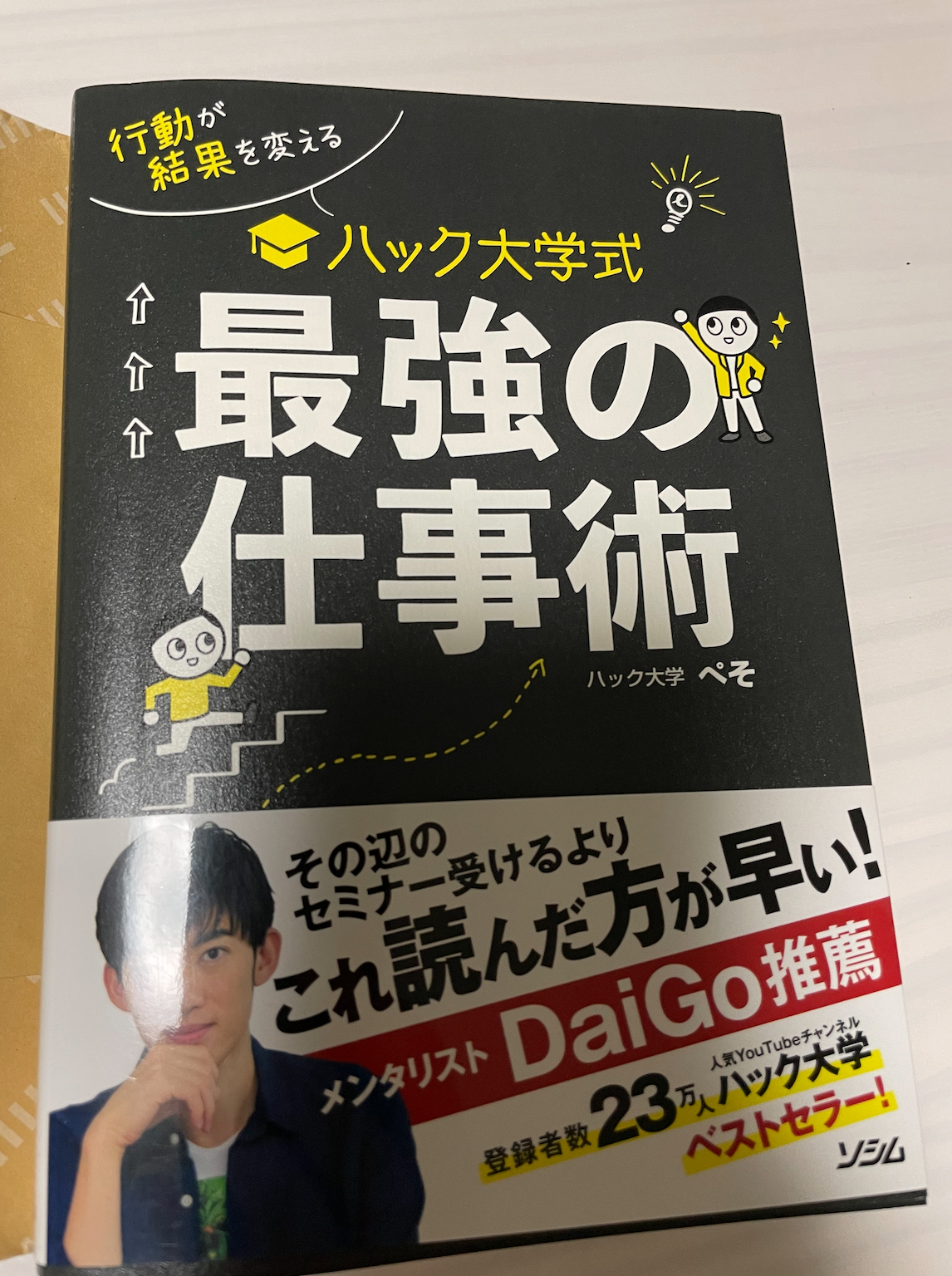

同期がおすすめしてくれたテキストを購入しました。

PDF付きなので紙でも電子ノートでも勉強できて便利です。

私の場合、勉強の方法というよりは、

勉強をする際の環境作りを工夫しています。

2つあるので順番にご紹介しますね。

1.朝勉強する🌤

現在は完全テレワークでお仕事をしているので、

出勤準備などが必要なく、朝にかなり余裕があります。

私の場合、勤務開始の1時間前ぐらいには机の前に座るようにしています。

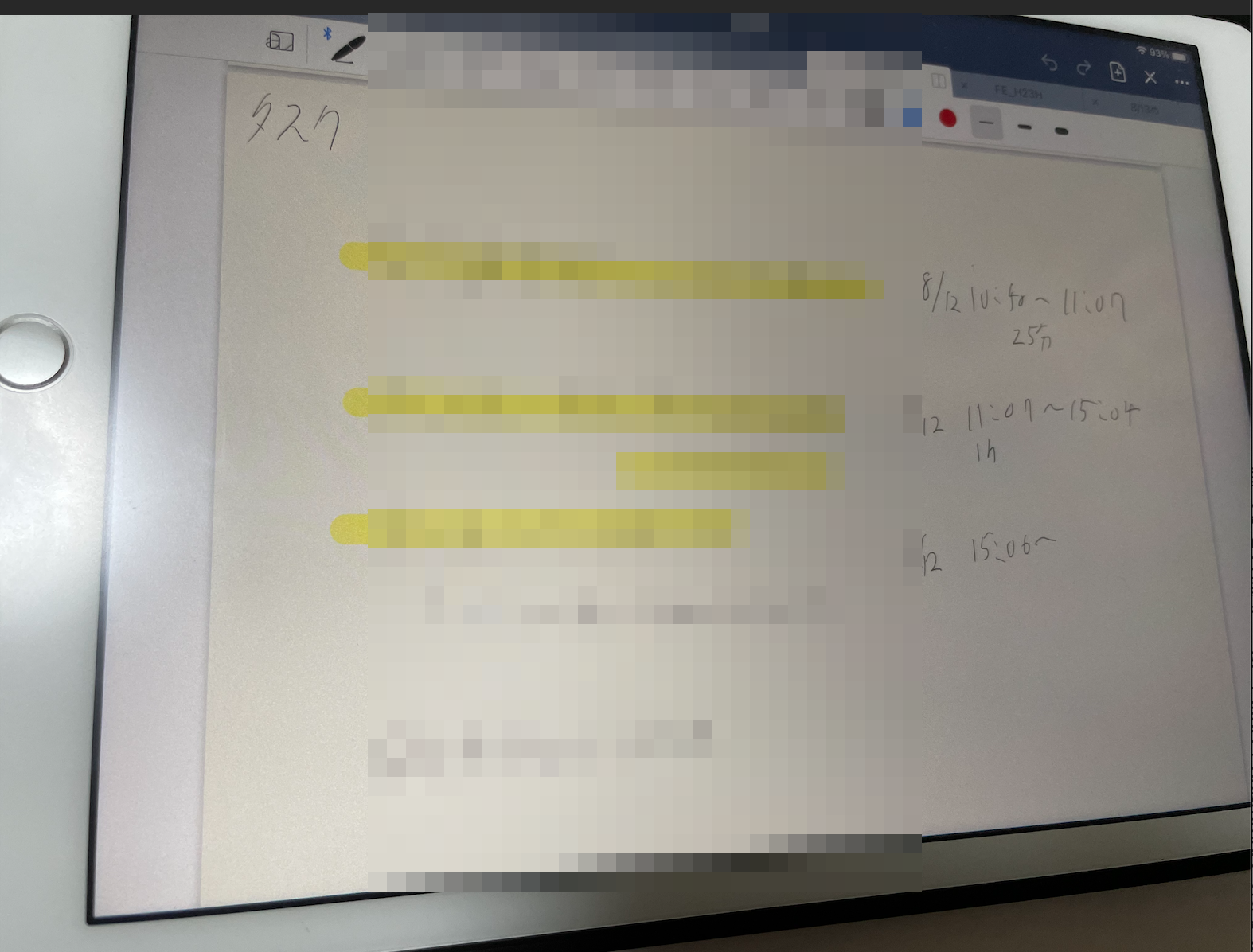

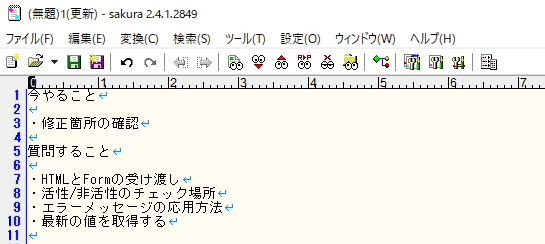

いつも通りiPadを活用しています。

ベタではありますが朝早起きして作業するのはかなり効率が良いですよ!

平日の夜は仕事終わりなのもあって、

継続的に勉強をするのは中々難しいですが、

朝だと疲れていないですし、SNSの誘惑もありません

…朝はみんな忙しいので笑

☆朝起きるためにどうしてる?

これも至極当然なのですが、前日の夜の睡眠の質が

下がらないようにすることが大事ですよね。

・毎日同じ時間にベッドに入る

・寝る直前に液晶画面を見ない

・日中軽い運動をしておく

などなど…

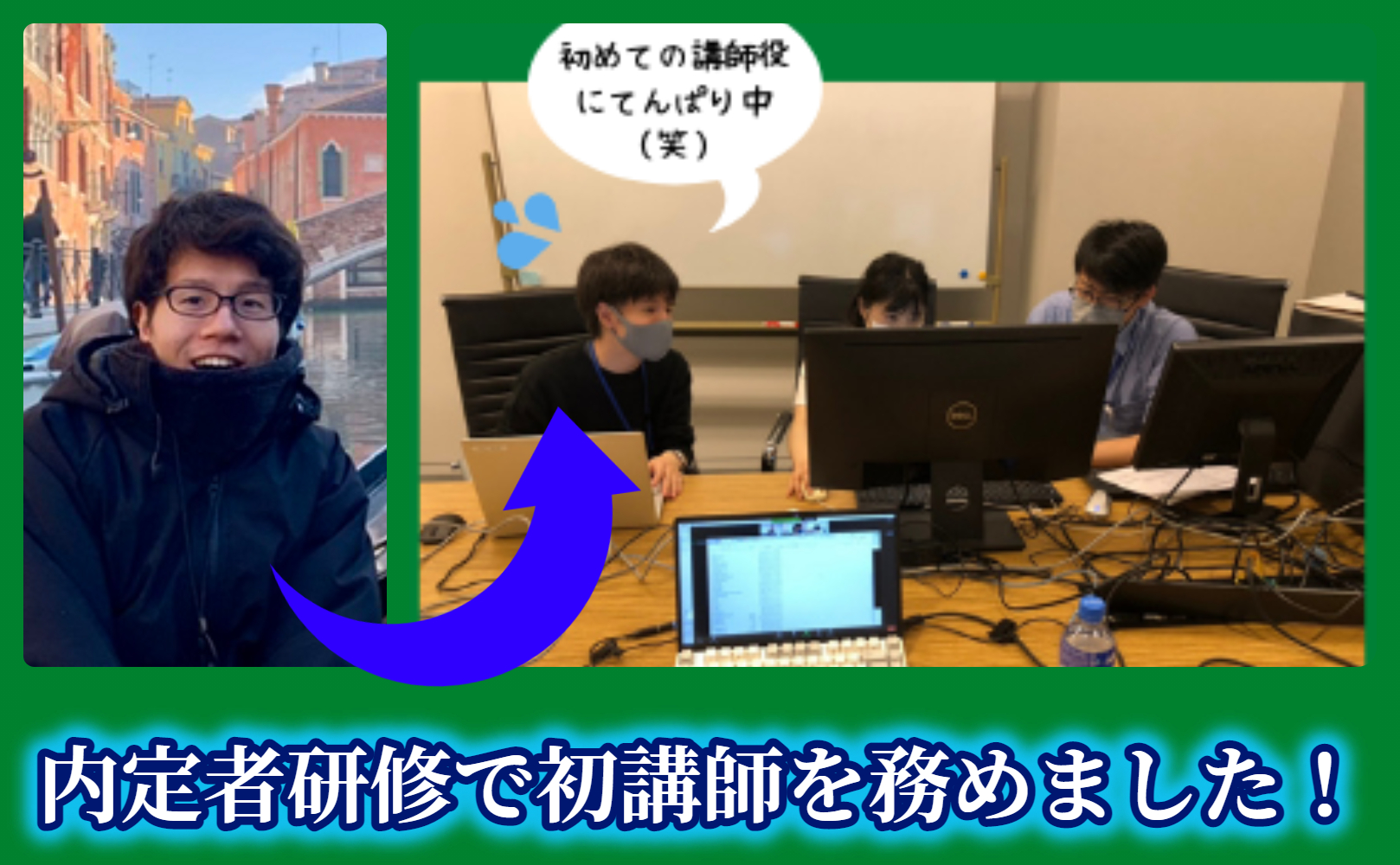

こちらはWeb研修報告会の時に色々アドバイス頂いたものを実践しています。

ちなみに、個人的におすすめな対策は、

寝るときにホットアイマスクをつける!です。

職業柄、毎日目を酷使しているので必須アイテムと言っても過言ではない…

付けるとやれることがなくなるので、一瞬で寝られます。

2.資格勉強だけやらない

2つめはモチベーションを保つための工夫です。

私の場合、資格の為に淡々と試験対策をしていくのが

ものすごく苦手なんですよね。

基本情報技術者の勉強範囲って

PCのしくみや、アルゴリズム、数学的な問題といった

暗記してさらっと流すには惜しい内容ばかりなんです。

なので問題の解説を読んでいると、ついつい勉強そっちのけで

調べ物に走ってしまいがちです…。

最近はこの調べすぎる癖を生かして

「40分勉強したら20分は好きな調べ物をしてよい」というルールを決めて

勉強を進めています。

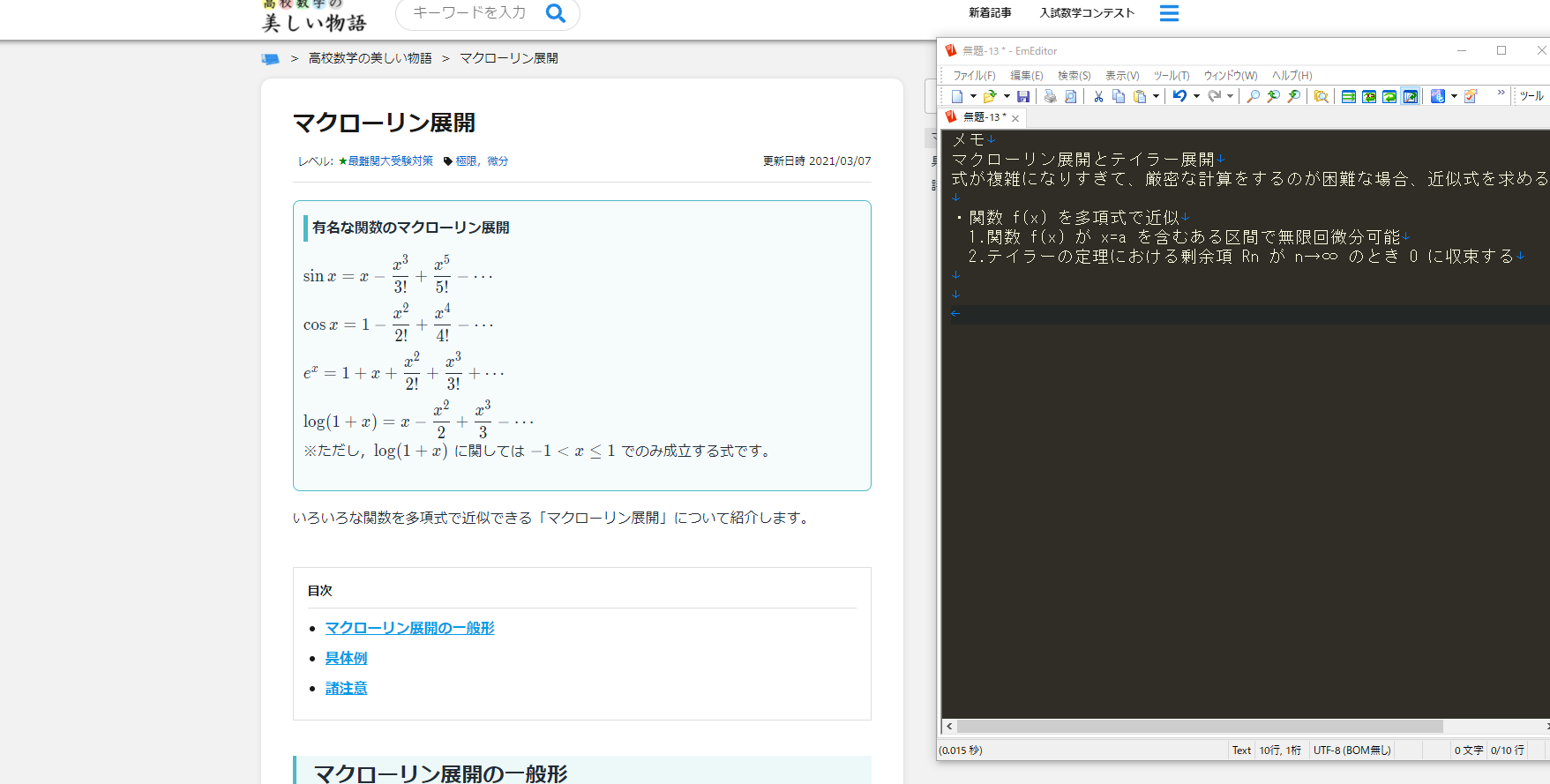

前回は近似式の問題から派生してマクローリン展開について調べていました。

分からないといけないというプレッシャーがないので楽しい。

このように資格勉強に派生した調べ物をしていると

息抜きになりますし、エピソード記憶にもなるので

勉強したことが暗記より遙かに定着しやすいです!

以上、資格勉強の工夫について紹介しました。

やはり勉強はどれだけ継続的にやれるか

継続的にやるには、自分の性格を熟知して

いかに先回りして工夫するかが重要ですね。

引き続き資格勉強も業務も頑張ってやっていきます💪

最後まで読んで頂きありがとうございました。