こんにちは、

21新卒Tです。

散歩第2弾

散歩第2弾

3時間程歩きましたが、翌日は安定の筋肉痛でした。

ここへはもう二度と徒歩では行きません…笑

蒸し暑い日々が続いておりますね。

在宅勤務だと季節の変わり目も気づきにくく、

土日に外を歩いてはっとすることも多いです。

そんなテレワーク生活では「どうリフレッシュするか」

という点も仕事の質を保つために重要ですよね。

というわけで、今回は

「週末の過ごし方 遊び編」

をお届けします!

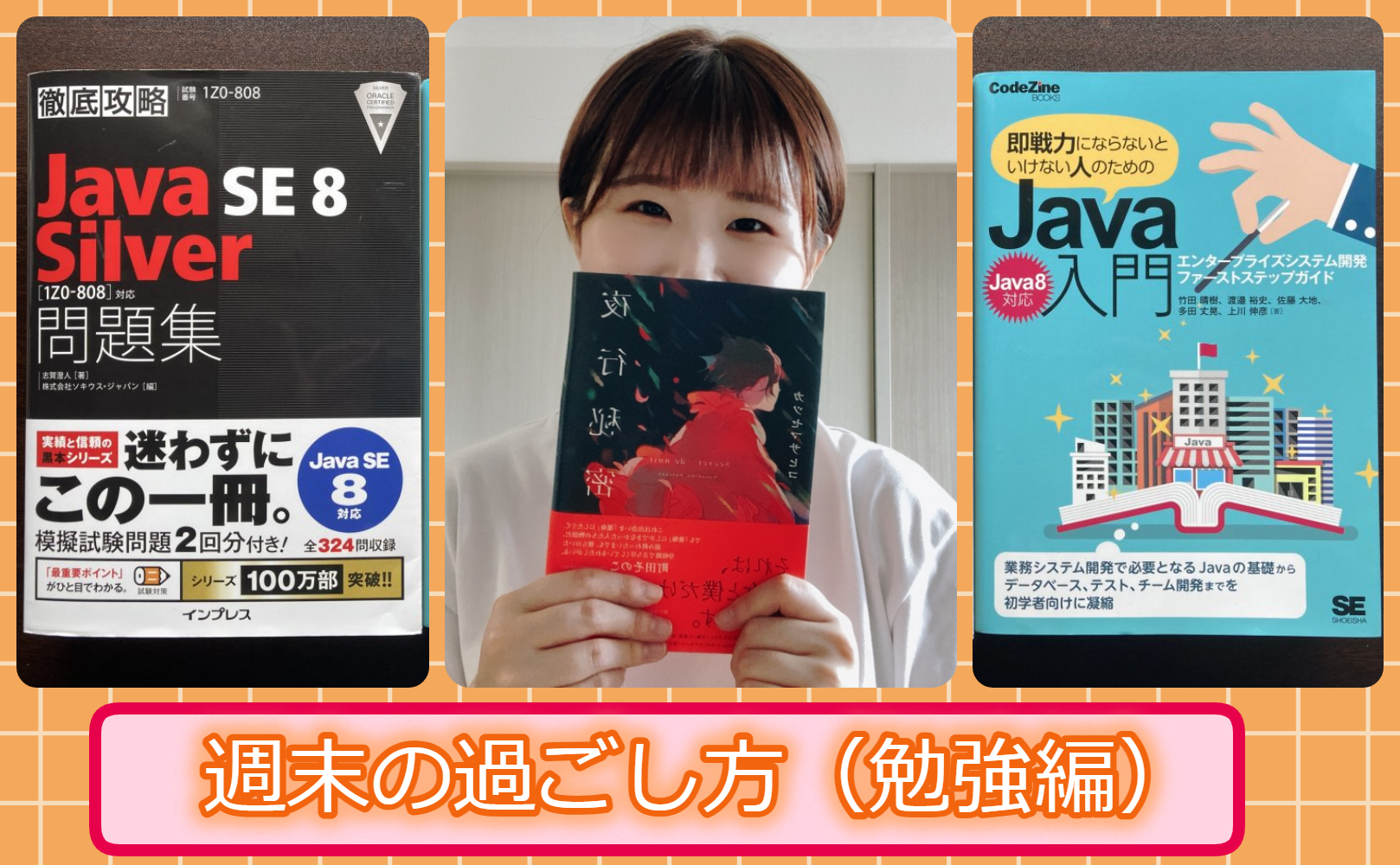

前回はMさんが休日の勉強っぷりを書いてくれたので、

連休に合わせて夏休み休暇を取り、堂々の5連休を獲得した

私の遊びっぷりを語っていきます🤭

▽一人で遊ぶ

大学時代から続いている趣味は基本的に1人でできるものが多いですね。

以下は学生のときから今も続いてる趣味です。

カラオケ

最近は時勢柄行けていないのですが、

大声を出すと短時間でも良いストレス発散になるのでオススメです。

歌っているのは久保田早紀の「異邦人」

同世代に全く伝わらないけどヒトカラなのでOK。笑

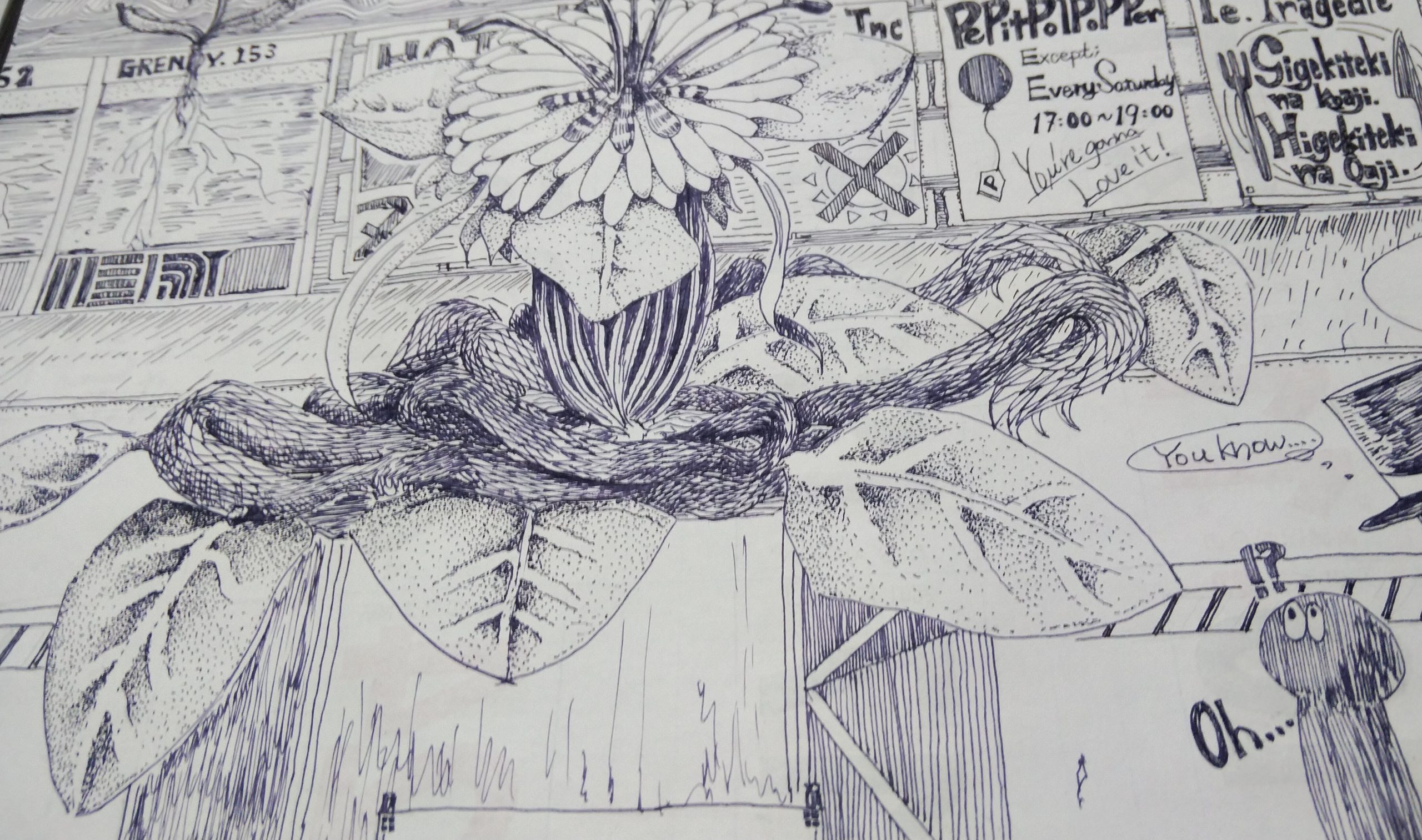

絵を描く

点描画が好きでコツコツ描いています。

肩が凝りそうと言われるのですが、良い気分転換になってます。

やっぱり好きなことをやるのは最強のリフレッシュ方法ですね!

特に植物っぽい絵を描くのが好きです。

カレンダーの裏など大きい紙に描いていくと

童心に帰ったようで楽しいですよ!

▽みんなと遊ぶ

社会人になってからは意外にも友人を集めて

一緒に遊ぶ機会が多くなりました。

どうしてもリモートワークだと会話量が減ってしまいますから、

人と話したいなという気持ちになるのかもしれないですね。

最近はこんなことをして遊んでいます。

PCゲーム

ゲームを介して人と集まると、ゲーム自体が共通の話題になるので

「友人の友人」くらいの距離感の人とでも一緒に遊べて、

交友関係が広がるところが良いなと思っています。

↑は言わずと知れた議論型超人気オンラインゲーム。

高校時代の友人と集まってやっていますが、

当時話したことなかった人たちとも交流できています。

TRPG

TRPGとは:ボードゲームの一種です。

ゲーム機などを使わずに、紙や鉛筆、サイコロを用いて

人間同士の会話とルールブックに記載されたルールに従って遊ぶ

「会話型」のロールプレイングゲームを指します。

有名なシステムだと「人狼ゲーム」などがありますね。

私は「Call of Cthulhu」というホラー系のシステムでよく遊んでいます。

Call of Cthulhuのルールブックです

ゲームの詳細は調べて見てください。

TRPGはPCゲームとは違い、会話をベースにゲームを進めていくので

皆にまんべんなく話を振ったり、話し合いの結果をまとめたりする力が付き

コミュニケーション能力の向上にも役立っています。

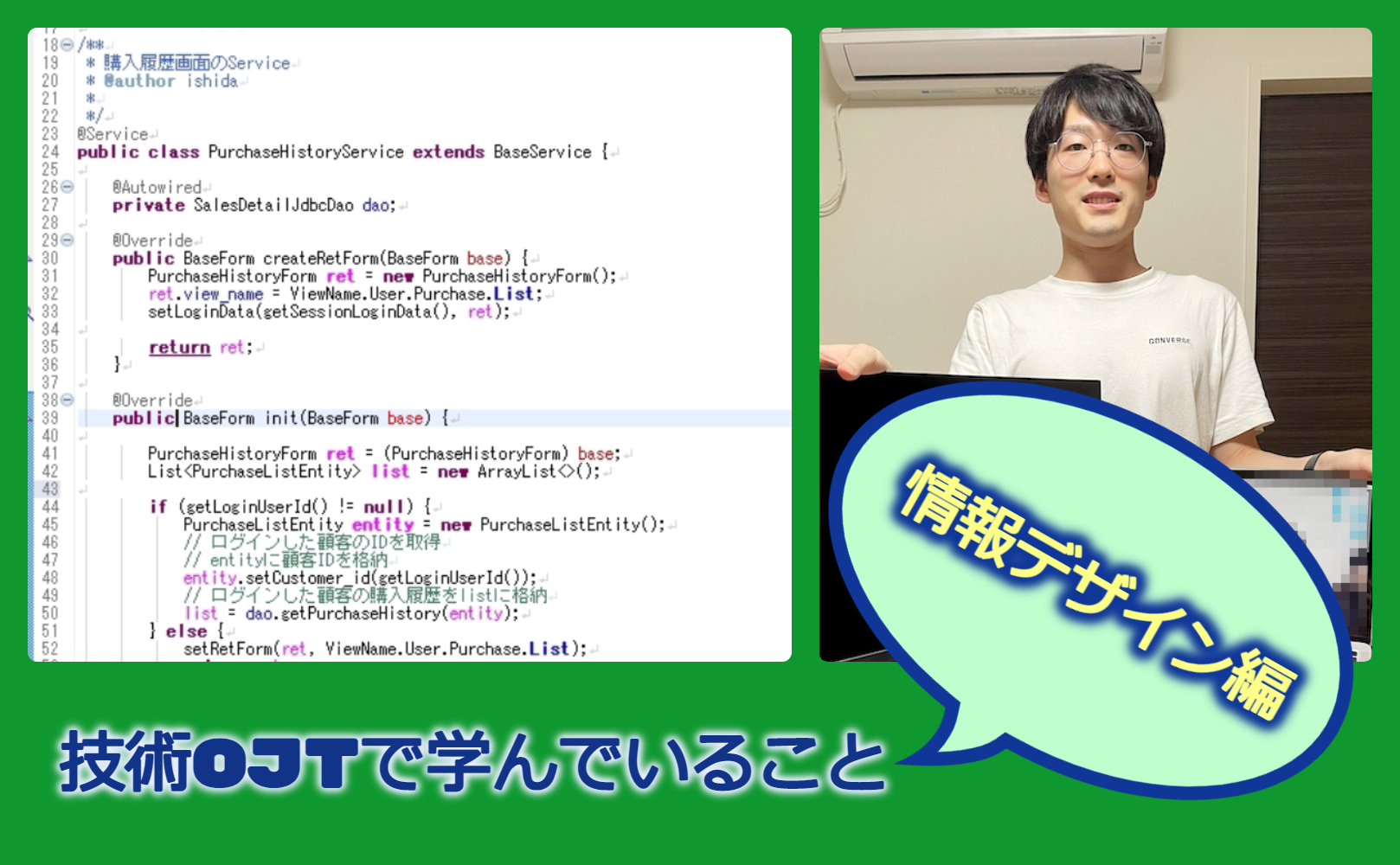

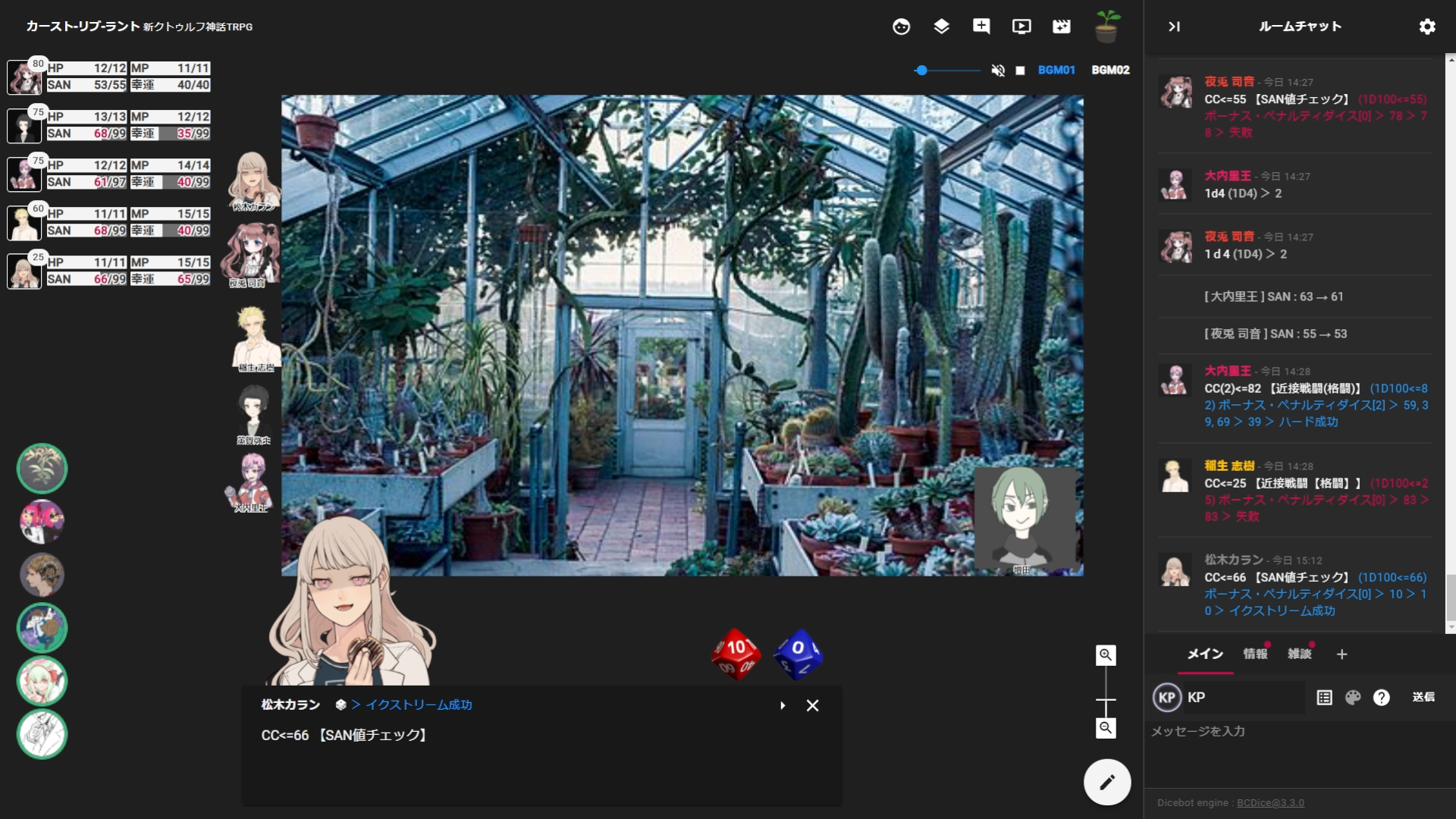

ゲームの様子。

オンライン上でイメージを共有しながら遊んでいます。

以上、私の最強の遊びをご紹介しました。

日々の業務・勉強を頑張っていると

ついつい遊ぶ時間を削ってしまいがちですが、

「業務・勉強とのメリハリを付ける、遊ぶと決めた日は全力で遊ぶ」

という切り替えができるようになることが一番大事ですよね。

バランスの取れた社会人になれるよう、

手始めに夏季休暇を取得し切ります!!笑

最後まで読んでいただきありがとうございました!