こんにちは!

新卒のIです。

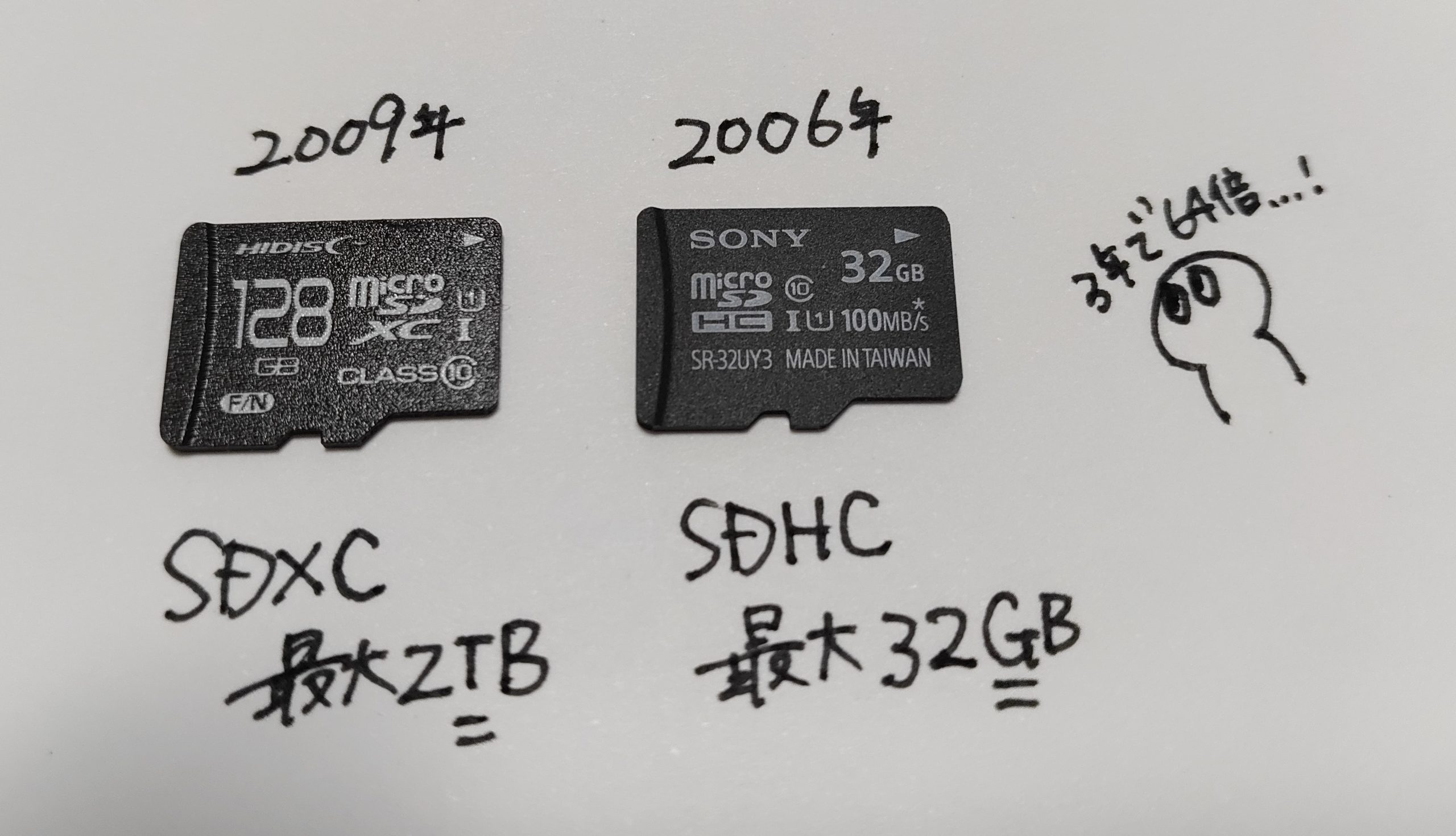

3年前の私。こんな時もありました。

さて、今回のテーマは

おすすめのビジネス、自己啓発本2選

月に2冊ほど本を読んできた中で同世代や学生の皆さんに

是非読んでほしいビジネス書、自己啓発本を

それぞれ1冊ずつ紹介していきます!

①『0秒思考』

この本、私の1番のおすすめです!

0秒思考の著者、赤羽さんは、あのマッキンゼー出身です!

マッキンゼーとは、東京大学就職人気ランキング(2017年)で

第2位という、入れればラッキーな会社です!

※Wikipedia参照

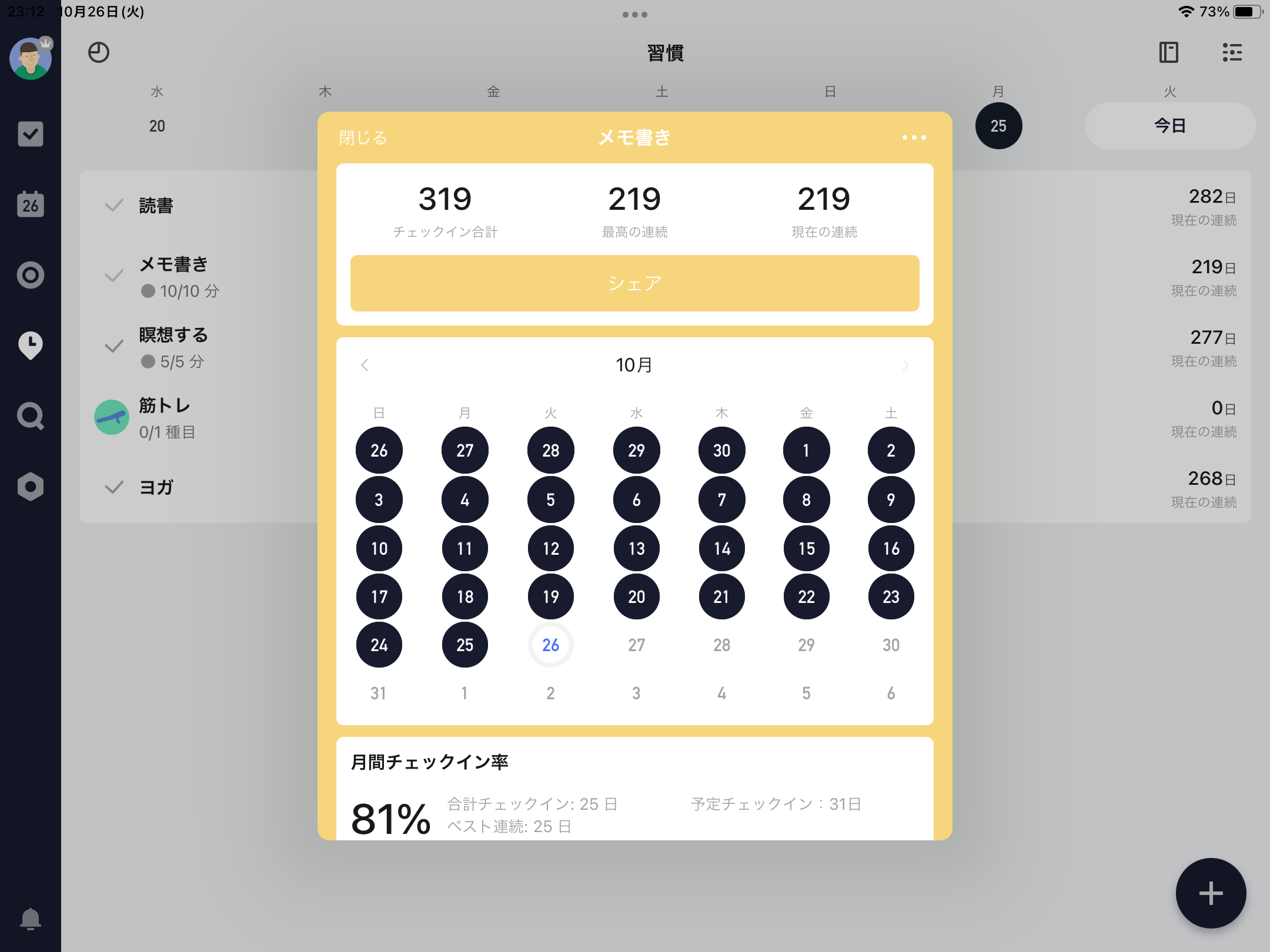

私と言えば、これです。

そんな異常なほどの人気と権威性を誇るマッキンゼーで

14年もご活躍された赤羽さんが、この『0秒思考』の中で

最強の仕事術とそのやり方を事細かく書かれています。

その仕事術とは、「メモ書き」です!

メモ書きとか急に言われてもよく分かりませんよね。

簡単にやり方を説明すると、

1.A4の真っ白の紙を用意(私はiPadでやってます)

2.左上に整理したいことについてのタイトルを書く

3.1分測りそのタイトルについて思いつく限り書き出す

これを1日10回繰り返すだけです。

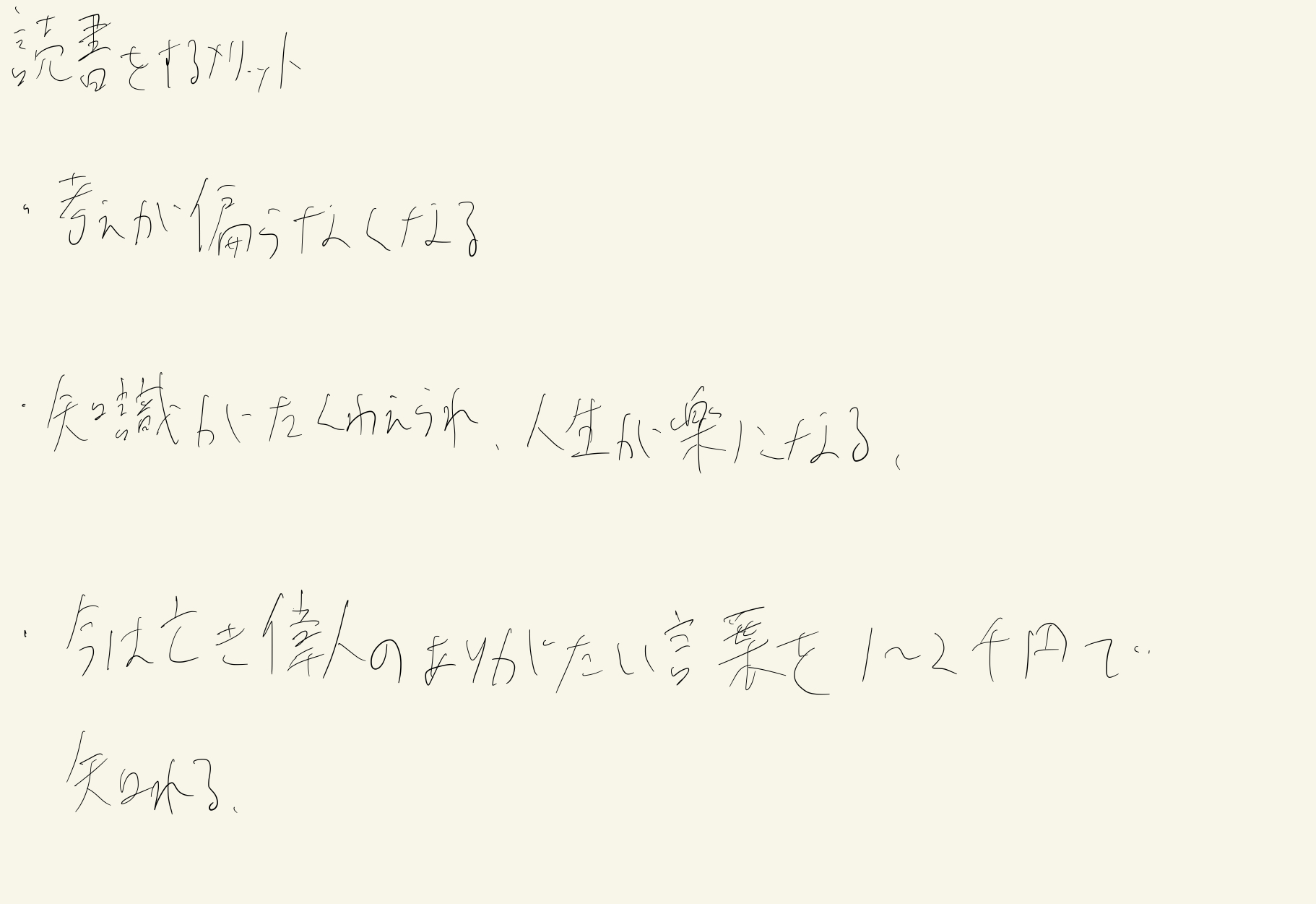

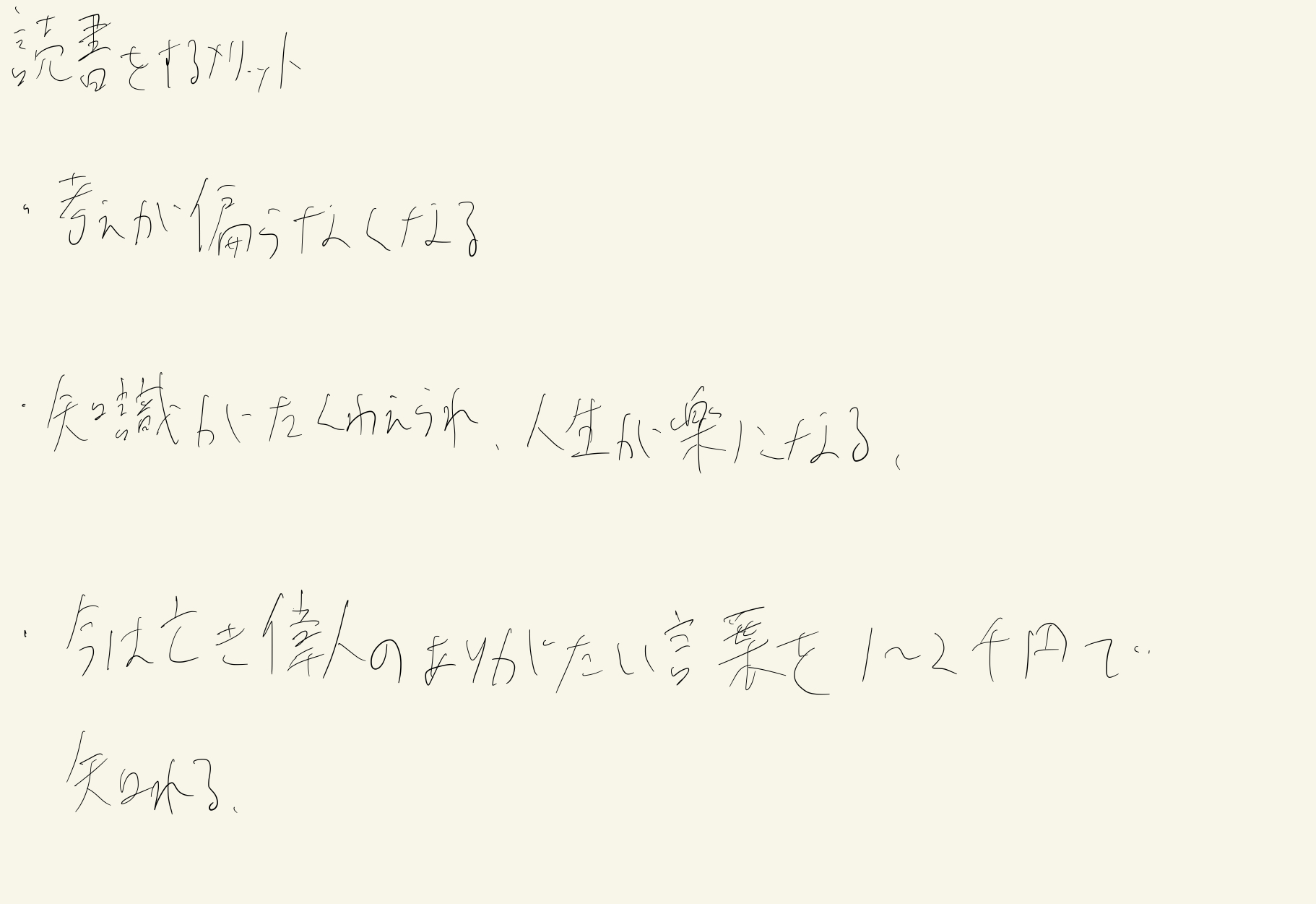

こんな感じで書きます。タイトルはなんでも良いです。

今日の晩御飯何食べたいかでも良いです。

わざわざ思考を書き出すことによって、

・考えが可視化され客観的に物事を捉えることができる

・考えていることを忘れなくなる

・なぜ?を問い続けることができる

というメリットがあります。

実際に私も毎日メモ書きを行なっているため、

上記の3つのメリットを実感しています。

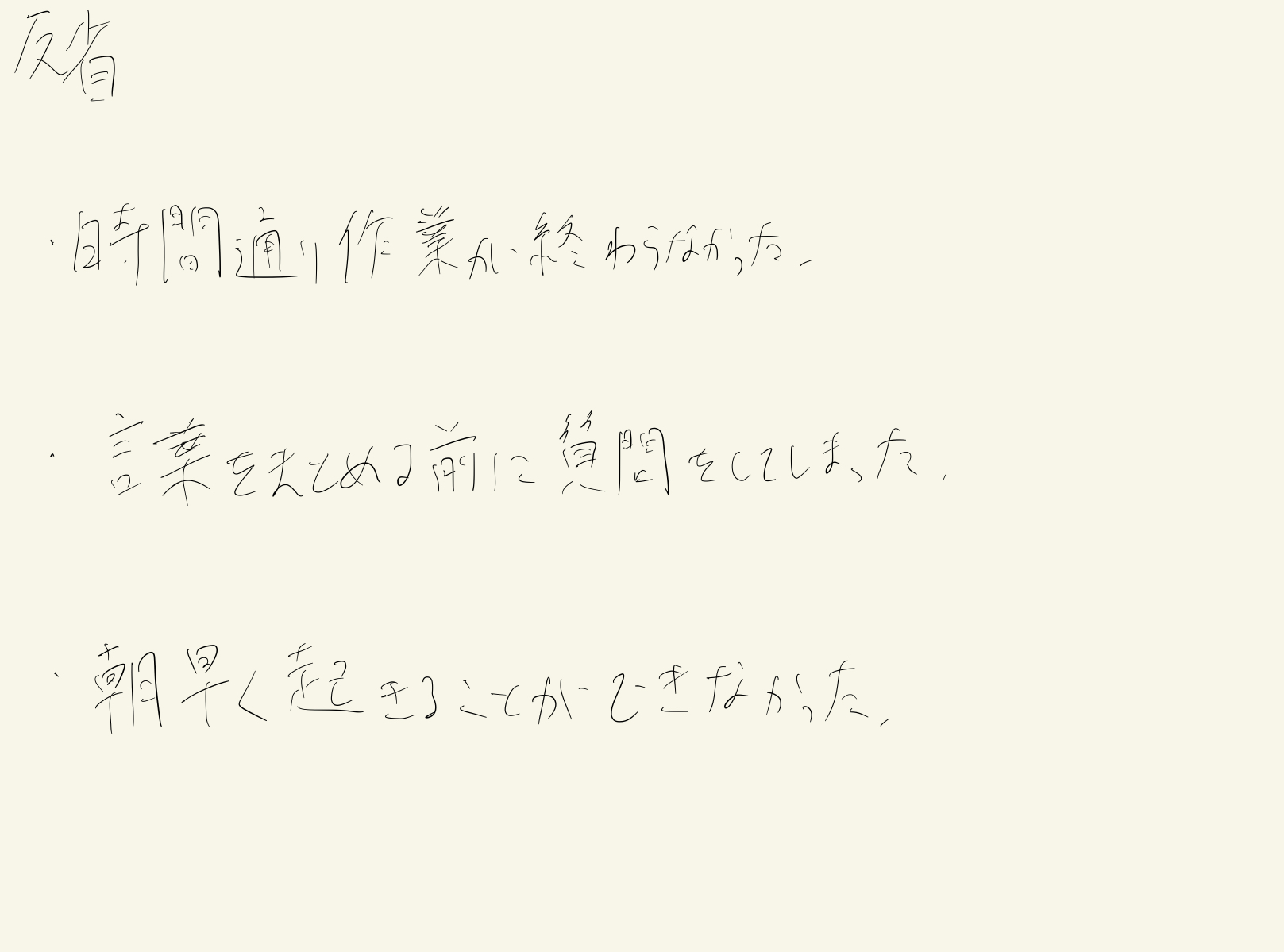

また、毎日反省と課題をタイトルに入れることで、

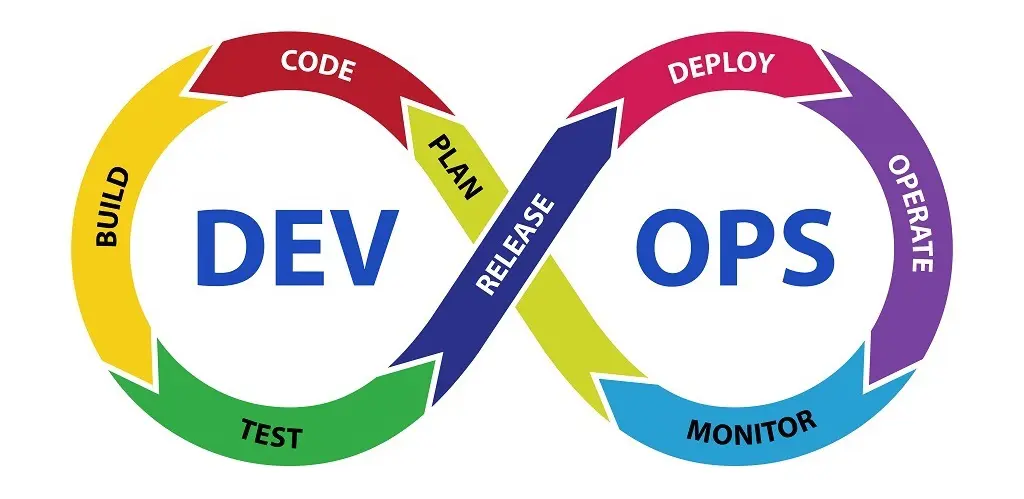

超短期間でPDCAっぽいことを回すことができます。

振り返るのは大切です。なんでも良いので。

悩みや改善したいことをメモ書きし、

実際に行動に落とせるところまで書きまくることによって、

やるべきことが明確になり迷いがなくなります!

ただ、ここまでメリットを書いてきましたが欠点が1つあります。

それは、1人だと継続するのが難しいということです、、

やり始めた頃はタイトルがポンポン出てくるため、余裕で続きます。

ただ、1週間ほど続けると、全然タイトルが浮かんで来なくなり

嫌になってきます。

それではかなりもったいないです!

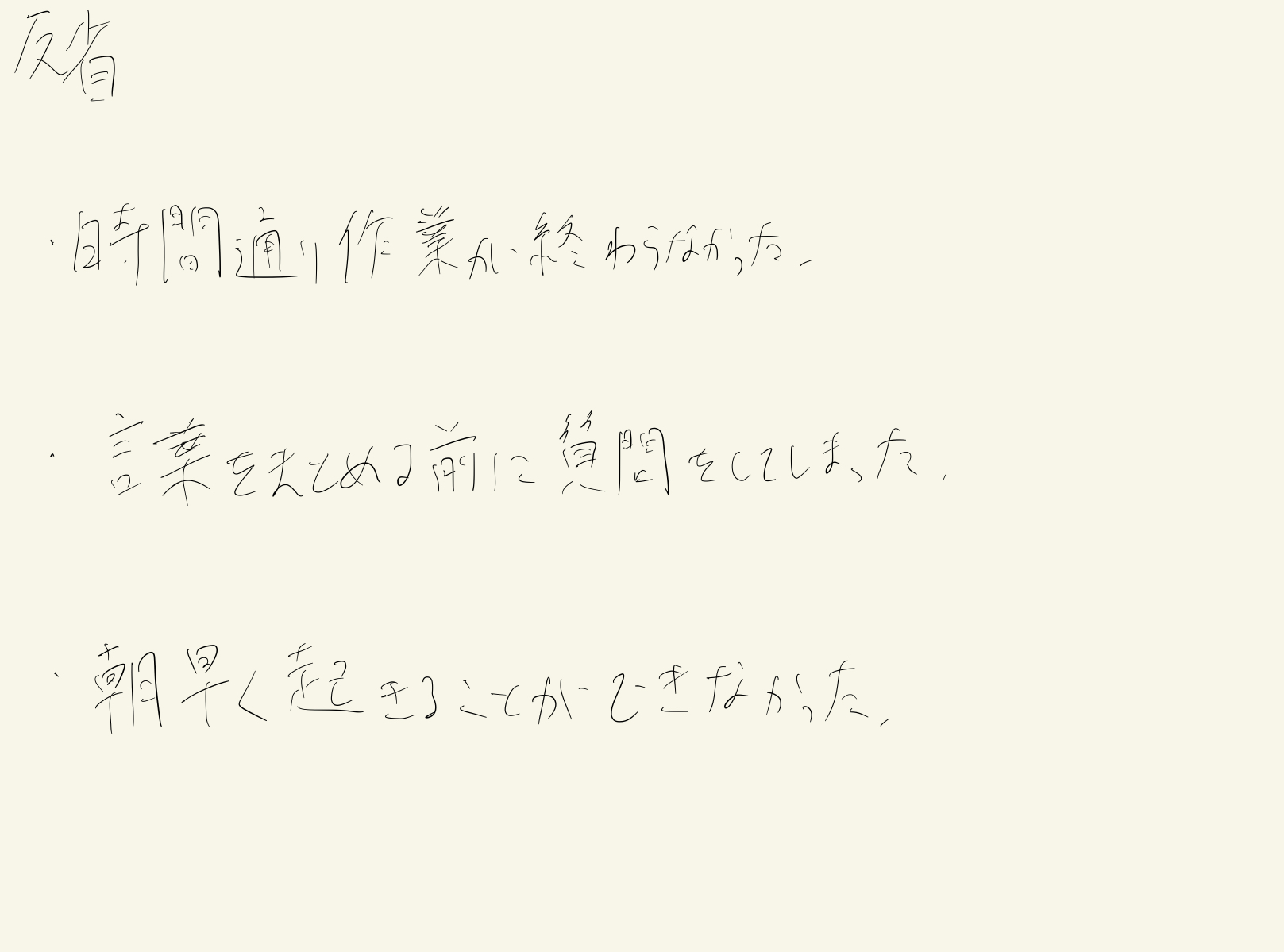

メモ書きを初めて約1年になりました。

記録すると継続しやすくなります。

もしメモ書きを継続してやってみたい!という方がいれば、

約1年ほぼ毎日欠かさずメモ書きをやっている私と共有できたら嬉しいです!

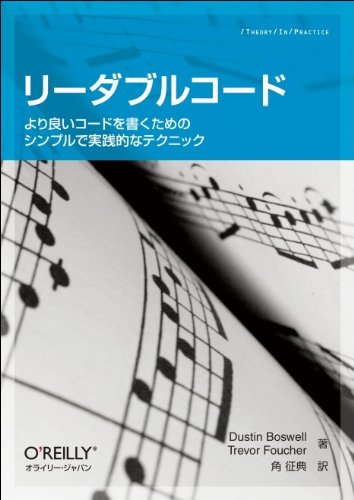

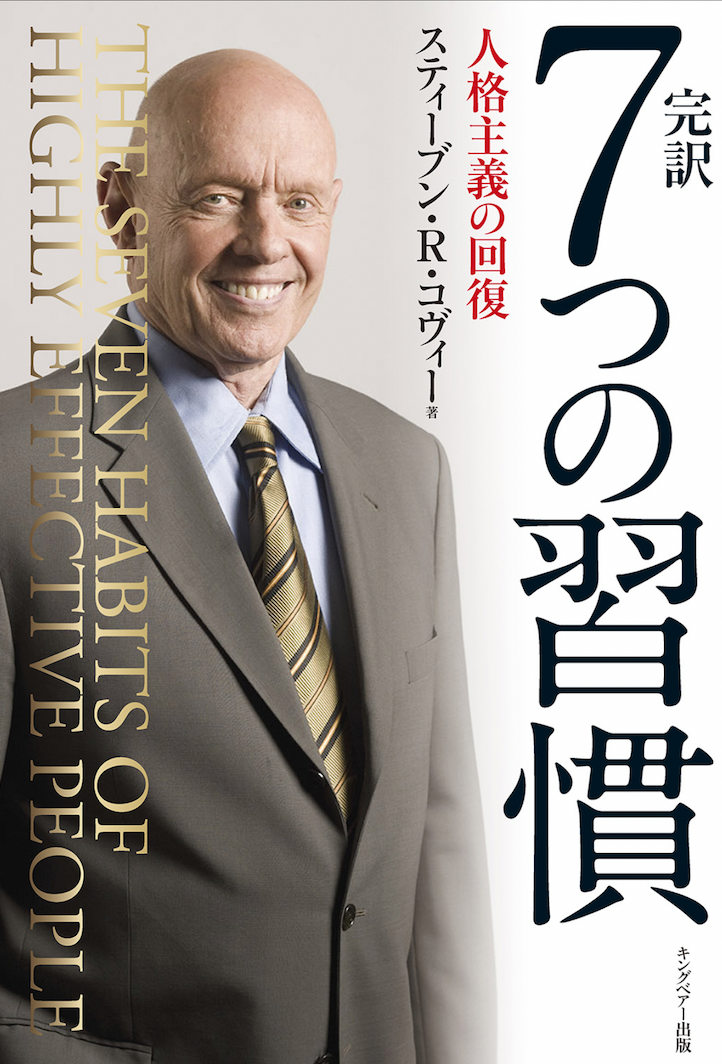

②『7つの習慣』

7つの習慣は、あえて私が紹介するほどではないくらい

とても有名な本だと思います。

キングオブ自己啓発と呼ばれる程有名なこの本、

その割に読むにはハードルが高いんですよね、、、

もしかしたら、読んでみようといざ本屋に行って

7つの習慣を手に取った瞬間、読むのを諦めたという方も

いるのではないでしょうか。

コヴィー先生。優しそうな笑顔と裏腹に、本の内容は鬼です。

それほどボリュームがあり、さらに中身も難しいこの本。

しかし!7つある習慣の中でも、

2つだけ知っておけば十分なのです!(私の主観ですが)

それは、第1の習慣と第3の習慣です!

第1の習慣:主体的である

7つの習慣の著者であるコヴィー先生は、

人間には反応的な人と主体的な人の2つに分けることができると言います。

反応的な人=自分が影響を与えることができないことまで気にする人です。

例えば、ニュースで芸能人の不倫騒動が流れた時、

その人の人生には何も影響がないのに

いつまでもああだこうだ言っている人がそうです。

つまり、無駄なことにいつまでも時間をかけるような人ということですね。

逆に、主体的な人=自分の価値観に基づいて行動している人です。

自分の中の価値観をよく考え、行動をコントロールできる人が

真の主体的な人と言えます。

例えば、AさんとBさんが大学の教授に指摘を受けたとしましょう。

Aさんは、指摘について

「あの教授指摘多いんだけど〜めんどくせ〜」と流し、

飲み会のネタにして終わりました。

反対に、Bさんは教授の指摘に対して

「なんてありがたい。自分のここがダメだったから、

次からはこういう風に修正しよう。」と指摘を自分の糧にしようと考えます。

つまり自分をコントロールし、指摘をプラスに受け止められている

Bさんのような人が主体的な人と言えます。

しかし、主体的な人になるのはかなり難しいです。

ふとした時に忘れて、反応的な人のように

無駄な事に時間を費やしてしまいます。(私もそうです。)

そのため私は、反応的な態度になってしまった時は

そのことについて客観的に捉え、メモ書きのネタにします。

まずは自分が今どちらの人間なのかを自覚し、

どうすれば主体的な人になれるのかメモ書きで考えていきましょう!

第3の習慣 最優先事項を優先する

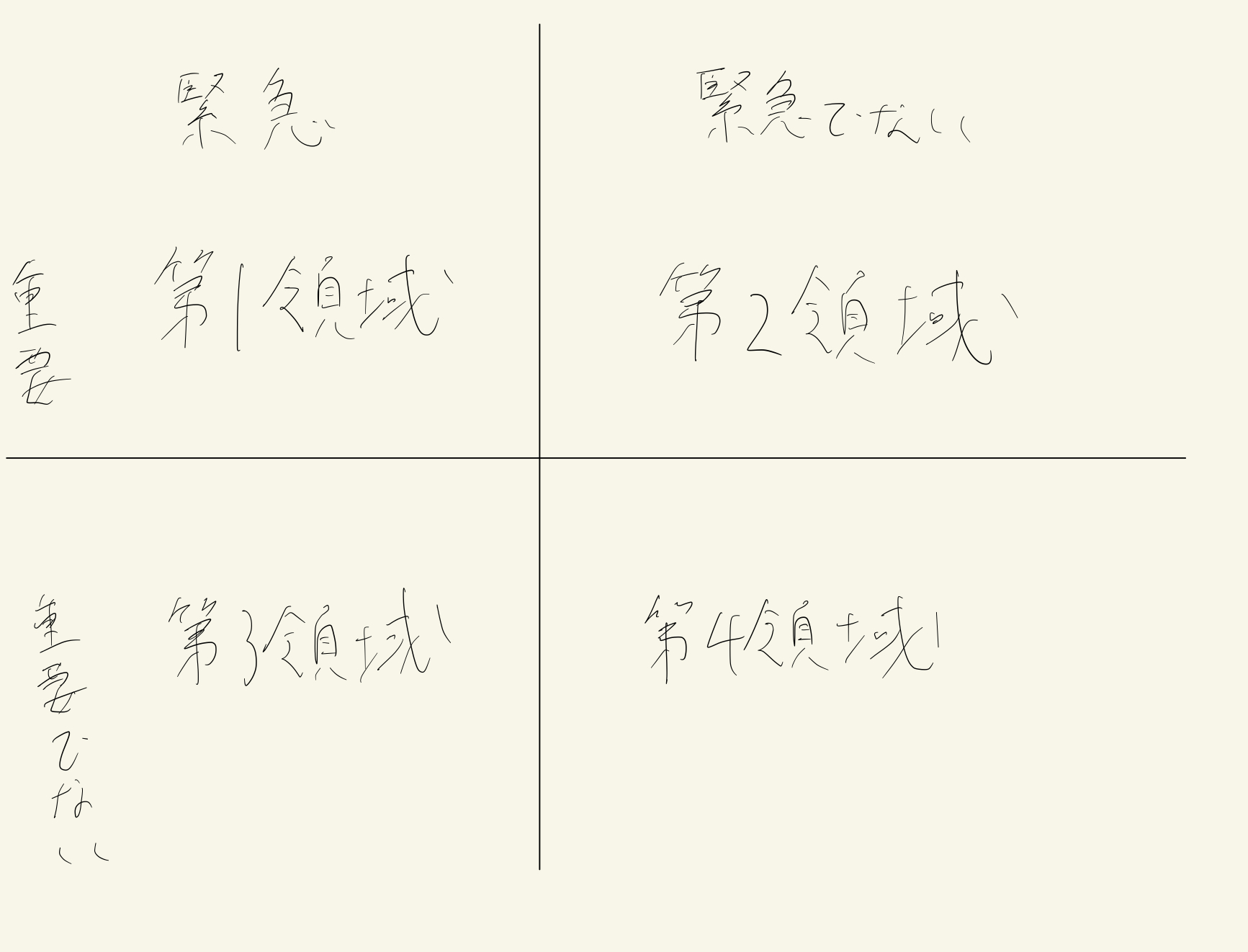

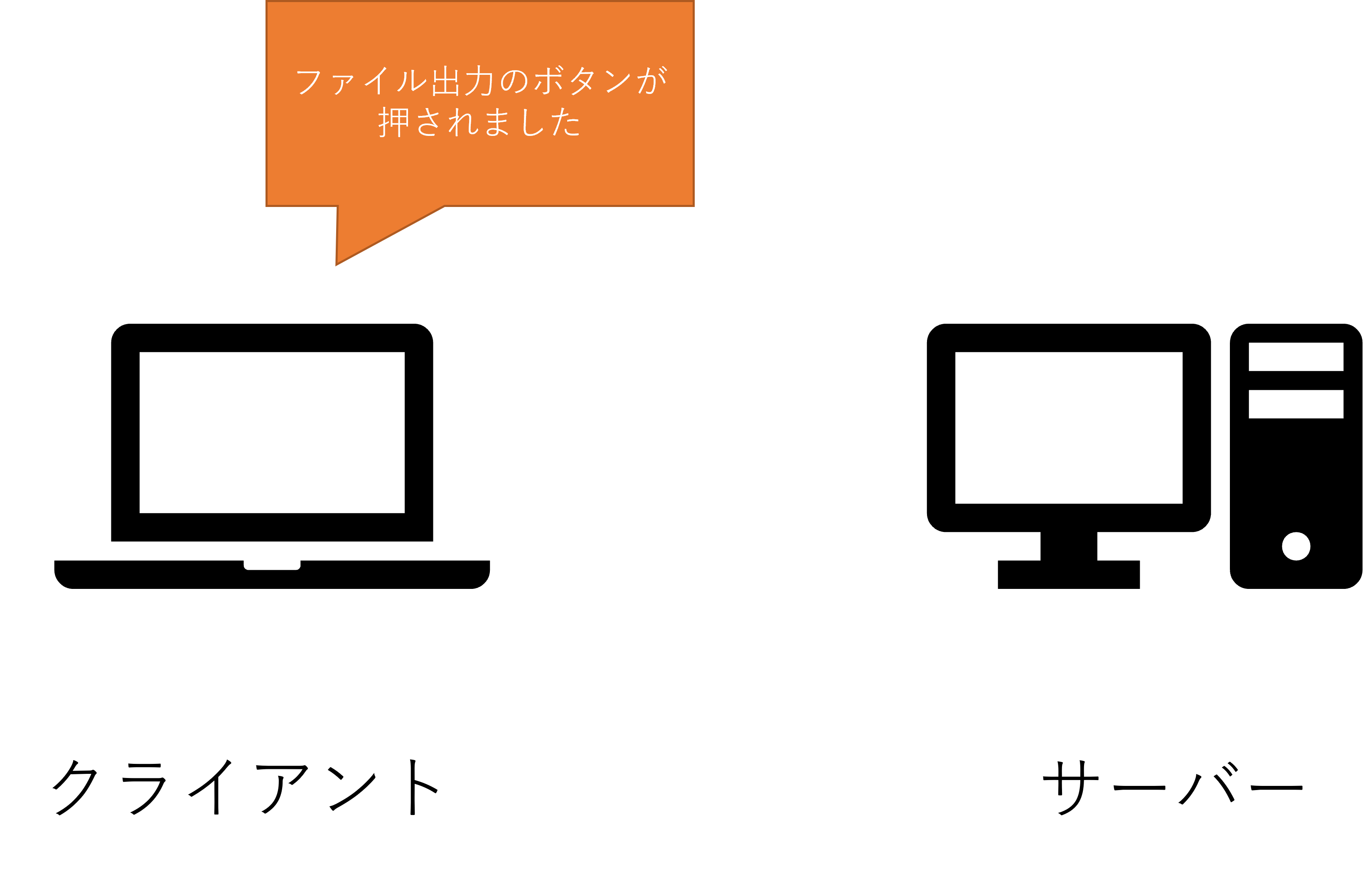

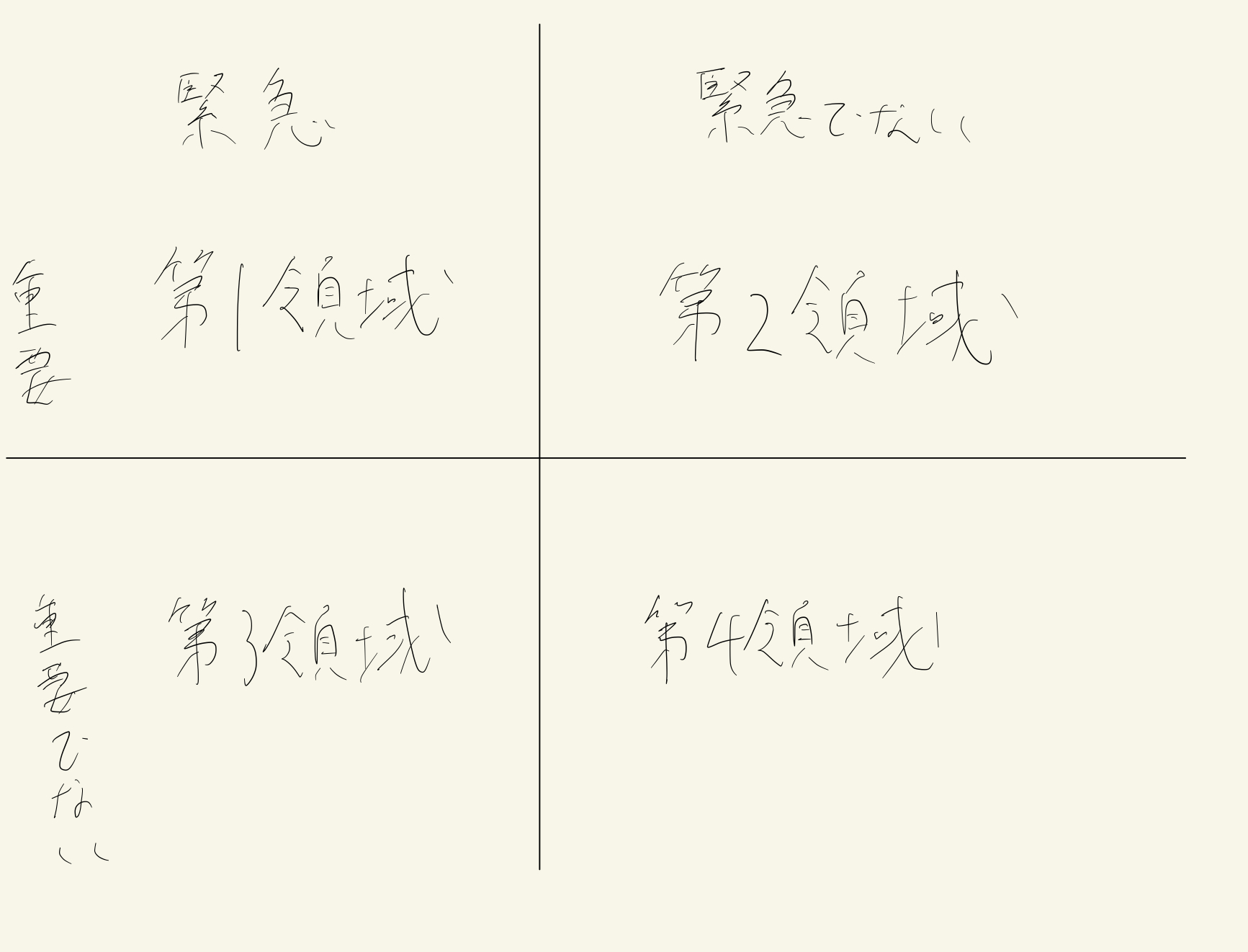

皆さんは時間管理のマトリックス図を見たことはありますか?

こんな感じのやつです。

左上が緊急かつ重要。右下が緊急でないかつ重要でない。

これを理解し活用すれば、

「やりたい事があるのに時間がなくてできない!」ということがなくなります。

ではマトリックス図を見てください。

どこの領域が1番大事だと思いますか?

答えは第2領域です!

第1領域が1番大事だと思った方もいると思います。

ただ、第1領域は緊急性が高く、かつ重要性も高いため

やらざるを得ないこと。

つまり受動的にやることが第1領域なのです。

では第2領域はどうでしょう。

緊急性は低いけど、重要性が高いという事は

やりたいけど後回しにしてしまってること

つまり、主体的に行動しないとできないことが第2領域に集まります。

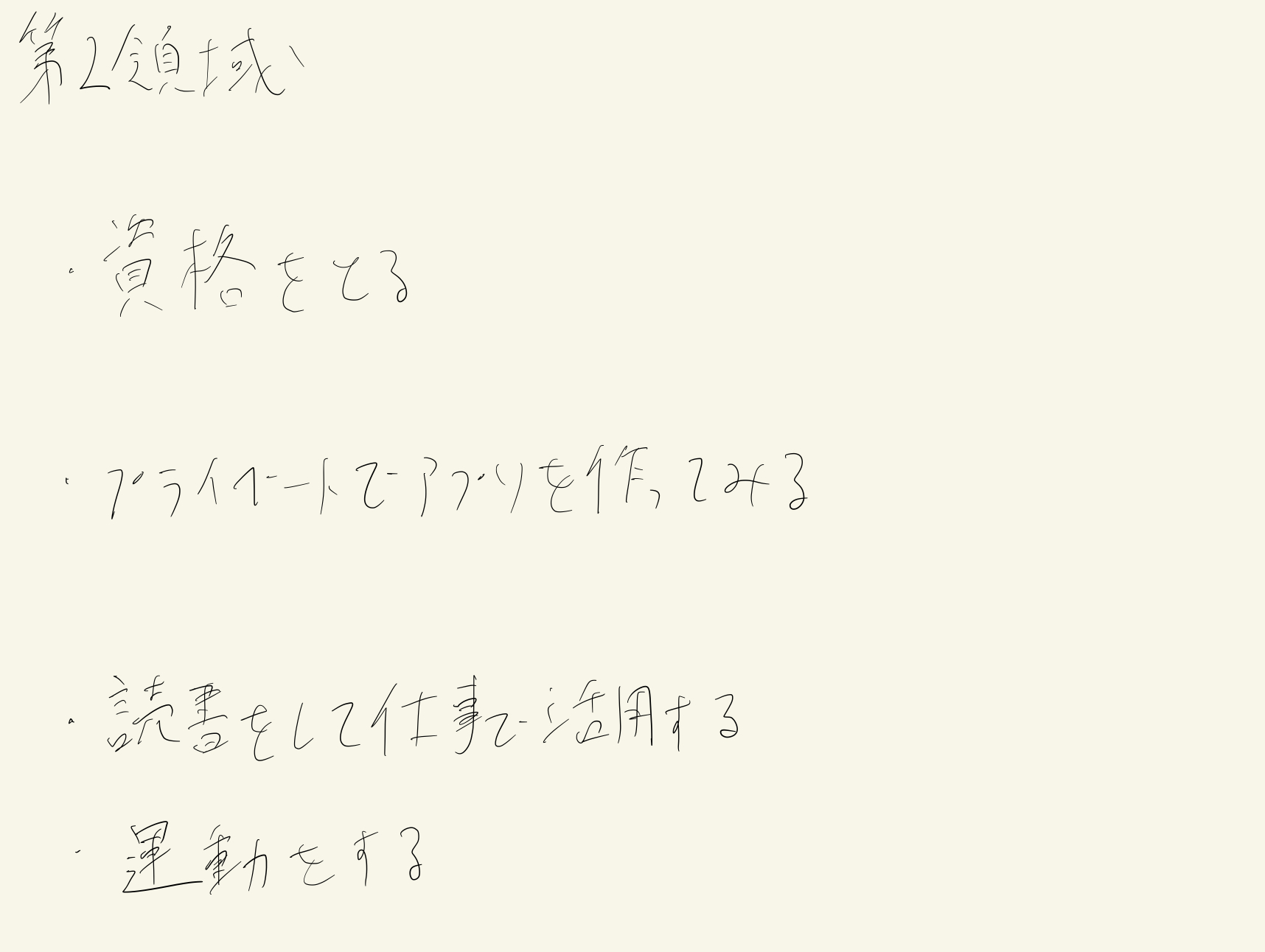

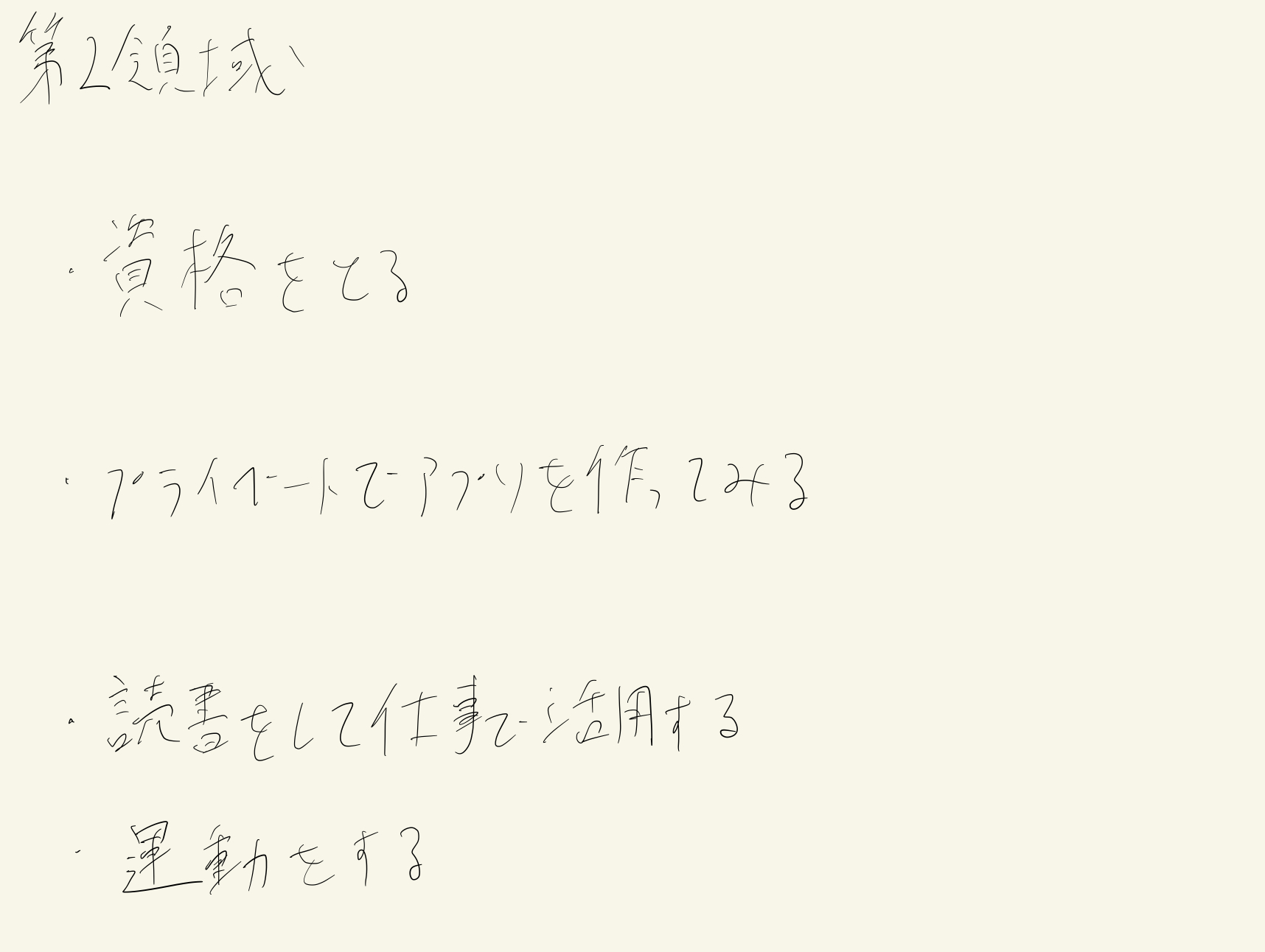

せっかくなので先程紹介したメモ書きを使って

あなたの第2領域を考えてみましょう!

時間を自分で作らないとできないことばかりです、、

どうでしょうか?

書き出したものはおそらく、自分にとって大事なことだけど

第1領域やその他領域に費やしてる時間が多いために

できていない事ではないでしょうか!?

私も定期的に書き出し、本当にやるべきことができているのか確認します。

そうしないと、他の領域のことに時間を取られがちになるんですよね、、

明日から是非、メモ書きじゃなくて良いので

定期的に自分のやるべき事をマトリックス図に

書き出してみてはいかがでしょうか!

本日は以上です。

またお会いしましょう!